退職を決意したものの、退職届の書き方がわからない…

こんな悩みのせいで時間だけが過ぎていき、なかなか辞められない人はいませんか。

退職届や退職願は実は書くことも少ないですし、ある程度フォーマットや書く内容も決まっているのでそこまで大変ではありません。

この記事では退職届と退職願の違いや書き方のポイントをサンプル画像をもとに説明していきます。

会社をスムーズに退職するためには、退職願の提出の仕方や退職意思の伝え方も大切です。書き方や注意点を押さえて、少しでも印象のいい退職を目指しましょう。

なお退職の流れについては、こちらの記事で詳しく説明していますので、参考にしてみてください。

【退職の流れを知ろう!】円満に仕事を辞めるためにやるべきこと

【前提知識】退職届・退職願・辞表の違い

退職届の書き方を説明する前に、まずは「退職届」「退職願」「辞表」それぞれ3つの違いを確認しましょう。

全て同じ役割を果たすものだと思っている人もいるかもしれませんが、それぞれ意味合いが違います。

退職届とは

退職届は、退職することが既に認められた後に提出する書類です。

法的には口頭で伝えるだけでもOKなのですが、言った言わないの揉め事を回避するためにも、きちんと書類を用意するべきです。会社によってはフォーマットが用意されていることもあります。

退職願とは

退職願は、退職する意思や希望を伝える際に提出する書類です。

こちらも必ず提出する必要はなく、口頭で伝えることも可能なものですが、あったほうが退職する意思が強いことを伝えることができます。

辞表とは

辞表は、社長や役員などの経営層の人が、役職を離れる際に提出する書類です。

ちなみに公務員が勤務先を辞める場合に提出する書類も辞表で、通常の会社員の場合は退職届に相当するものです。

退職届や退職願の書き方のポイント7つ

ここからは、退職届や退職願の書き方について説明していきます。

ちなみに退職届や退職願はパソコンで作成しても問題ありませんが、手書きで作成するのが一般的と言われています。記入する箇所も多くないので、出来るだけ手書きで作成するようにしましょう。

用意するものは以下の3つです。

- A4/B5サイズの白い便箋

- 上の用紙が入る白い封筒

- ボールペンか万年筆(黒インクのみ)

書く際のポイントは全部で7つあります。

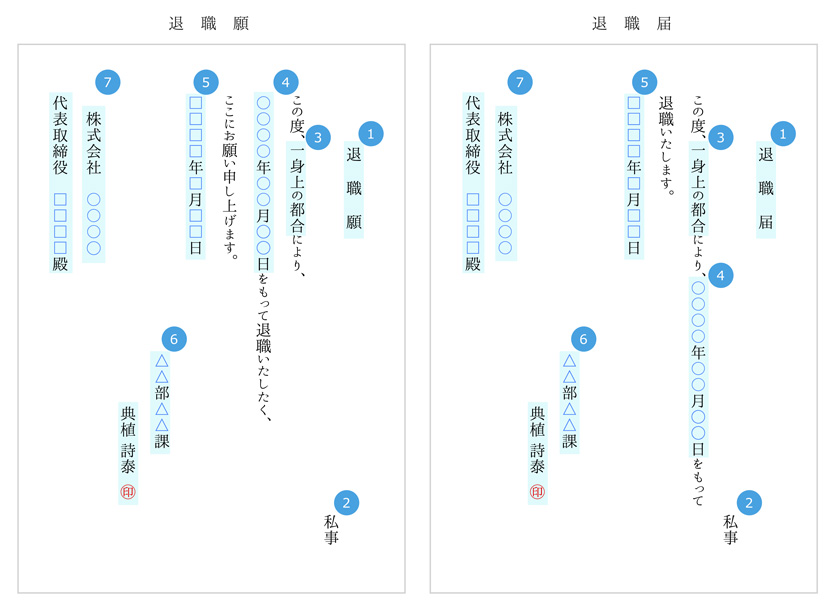

ちなみに縦書きと横書きどちらでも大丈夫ですが、縦書きのほうが一般的です。会社指定のフォーマットがある場合は、それを利用して記入すればOKですが、ない場合はこちらで紹介する書き方を参考にしてください。

サンプル画像:

- 「退職願」か「退職届」かを記載

- 書き出しの記載

- 3行目から本文

- 退職日の記載

- 届出日の記載

- 所属部署と氏名の記載

- 宛名の記載

ポイント1: 「退職願」か「退職届」かを記載

冒頭に、「退職願」か「退職届」かを記載します。

ポイント2: 書き出し

2行目の一番下に、書き出しとして「私事」もしくは「私儀(わたくしぎ)」と記載します。ちなみにこちらは「わたくしごとではありますが…」という意味の慣例的な表現です。

ポイント3: 3行目から本文

3行目から本文を記載します。自分の都合で退職する場合は「一身上の都合により」と記載しましょう。

もし会社都合で退職する場合は「チーム縮小のため」「人員整理のため」など、会社から伝えられた具体的な理由を記載するようにしましょう。

中にはどんな場合であれ、一身上の都合と書くように奨めているサイトもありますが、書く内容は場合によっては失業保険で受け取れる金額などにも関わってくるので、自分にとって不利にならないように、正確に書く方がいいです。

ポイント4: 退職日の記載

退職日も忘れずに記載してください。退職願の場合は、自分が退職を希望する日を記入します。一方の退職届には、上司と合意した日を記載します。

退職届の場合 2020年10月20日をもって退職いたします。

退職願の場合 2020年10月30日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

ポイント5: 届出日の記載

退職日とは別に、退職届や退職願を提出する日付けも記入する必要があります。

ポイント6: 所属部署と氏名の記載

提出日の下の位置に、自分の所属部署と氏名を記入しましょう。名前の下に捺印するのも忘れないようにしてください。

ポイント7: 宛名の記載

最後に宛名を記載します。会社名と代表取締役社長の名前を記入するのが一般的です。自分の名前を記入する位置よりも、社長の名前のほうが上になるように注意しましょう。

例:株式会社サンプルカンパニー 代表取締役社長 佐々木 太郎 殿

退職前に知っておくべき7項目

退職届と退職願の違いや書き方などについて説明しましたが、退職する前に知っておきたいことについてもいくつか紹介しておきます。

項目1: 会社都合で退職する場合に退職届は必要なのか

会社都合の場合、基本的に退職届の提出は必要ないと言われています。

ただ会社によっては提出を指示される場合もあるそうなので、その場合はしっかりと提出しましょう。

上でも紹介しましたが、会社都合で退職する場合は、一身上の都合と記載せず、失業保険の受給で不利にならないように、正しい理由を記載することが大切です。

項目2: 退職届の取り下げは原則不可能

退職願は、退職する意思や希望を伝えるためのものなので、承認前であれば取り下げることが出来るはずですが、退職届の場合は、退職することが既に認められた後に提出する書類なので、原則、一度提出したら取り下げることは不可能と言われています。

上司に色々と説得されたり給料アップの打診を受けたりすると、心が揺らいでしまうかもしれませんが、感情に流されて判断してもいいことはありません。

一度提出した退職願を取り下げると、自分の印象が悪くなってしまう可能性もあるので注意しましょう。

項目3: 退職理由は出来るだけ前向きなものを伝える

退職願を提出する際や、初めて退職する意思を伝える際、必ず上司に退職の理由を聞かれることになりますが、不平・不満などネガティブな事は伝えずに「他に新しくやりたい事が出来た」など、出来るだけ前向きな理由を伝えるようにしましょう。

単純にもう辞めてしまうので今さら不平・不満を伝えても意味がありませんし、最悪それで上司が腹を立ててしまい、退職がスムーズに進まなくなってしまう可能性もあります。

本来、普通の従業員の立場の人がそこまで気をつかうのはおかしい話ですが、退職後もなんらかの形で仕事をする可能性もあるので、出来るだけ嫌な気持ちをさせないようにするほうが自分にとっても得になります。

項目4: 退職することは、まず自分の上司に伝える

退職することは、必ず自分の上司に、最初に伝えるようにしましょう。

同僚や仲のいいメンバーにも伝えたいと思いますが、よっぽど関係が深い人や信頼できる人でない限りは、後から伝えるほうが無難です。

というのも、自分が上司に伝える前に、第三者経由で退職することが上司の耳に入ってしまう可能性があり、そうなると上司からの印象が悪くなってしまうからです。

クライアントがいる場合、退職は今後の取引にも影響してきます。会社側と事前に話し合って、業務に差し支えのないように報告する必要があります。

項目5: 退職代行サービスの利用を検討する

自分の勤める会社が、退職の意思を伝えてもそれを許可してくれない、ブラック企業の可能性もあります。

その場合は自分の代わりに退職手続きを進めてくれる「退職代行サービス」を利用するのもひとつです。

実際に利用されている方も多いようで、代行サービスを利用すれば、自分は会社に出社することなく退職することも可能だそうです。

サービスを運営する会社は色々とあるので見極めが必要ですが、「 退職代行EXIT

」というサービスは、顧問弁護士指導のもとサービスを提供していて、いまのところ退職の成功率は100%となっています。

ちなみに料金は、正社員の場合は一回5万円で利用できるようになっています。

なお退職代行サービスについては、こちらの記事で詳しく説明していますので、参考にしてみてください。

円満な退職をサポートしてくれる退職代行サービス!選ぶポイント5つ

項目6: 退職をサポートする転職エージェントを利用する

退職する時のことを考えると不安になるが、上のような退職代行サービスを使うほどではないという場合もあると思います。

そのような時は、転職エージェントの担当者に相談してみるのもひとつです。色々な転職者の相談に乗ってきた経験があるため有益なアドバイスが貰えるかもしれませんし、相談できる人がいるだけで心強く感じるので、より伝えやすくなるはずです。

項目7: 出来るだけ転職先が決まってから退職する

精神的に追い詰められていたり、体に支障が出てしまいそうな場合を除いて、できるだけ次の転職先が決まってから退職するようにしましょう。

特に転職するために地方から上京してくる場合は転職活動が大変になるので、ひとまず退職して上京してから転職活動をする人も多いそうですが、転職エージェントを利用すれば面接日程の調整など色々なサポートを受けることができます。

また転職先が決まっていれば、上司に説得されても断る理由になるため、より退職しやすくなります。

退職届・退職願の書き方のまとめ

退職届と退職願の違いや書き方の7つのポイントについて紹介しました。

退職届と退職願の書き方のポイント

- 「退職願」か「退職届」かを記載

- 書き出しの記載

- 3行目から本文

- 退職日の記載

- 届出日の記載

- 所属部署と氏名の記載

- 宛名の記載

多くの人が悩んだり不安に思う部分は、上司に退職届を提出する瞬間だと思います。

退職は少なからず会社に不利益になる行為なので少しでも印象よく退職したいですね。

どうしても上司に言い出せない人や、働いている会社がブラック企業で退職が認めてもらえなさそうな場合は「退職代行サービス」を利用してみてください。