「大体こんな傾向なんだな」ぐらいに考えて、転職の参考にしてみてはどうだろう。

転職する人はどんな人?

転職する人はどのくらいいるの?

統計によると「10人に1人が転職で入社」しています

これは、雇用動向調査(*1)の転職入職率(*2)が、ここ数年、約10%(全年代・男女平均)で推移していることからわかります。

参考サイト:厚生労働省「平成29年雇用動向調査 6.付属統計表 付属統計表1-2」

*1:「雇用動向調査」

主要産業における入職・離職等を調査し、雇用労働力の流動状況を明らかにするために、昭和39年以降、少しずつ形を変えながら、年2回、厚生労働省が実施している調査。

*2:「転職入職率」常用労働者数に対する転職入職者の割合のこと。

転職入職者:入職者のうち、入職前1年間に就業経験のある者のこと。

どんな職種の人が転職しているの?

平成27年転職者実態調査(*3)によると、「転職者がいる事業所」の割合が最も高かったのは、「情報通信業」の48.7%(全年代・男女平均)

情報通信業には、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業が含まれています。次いで多かったのは、「運輸業、郵便業」、「医療、福祉」でした。

参考サイト:厚生労働省「平成27年転職者実態調査 事業所調査 1.転職者の状況 表1」

*3:「転職者実態調査」

「雇用の構造に関する実態調査」の略称です。転職者の就業実態把握し、雇用対策に役立てるために行っている調査です。不定期に調査が行われており、平成27年(2015)の調査結果が最新で、前回は、平成18年(2006)に行われました。

なぜ転職したの?

20代・30代を抜粋した転職者実態調査結果からみていきましょう。

20代・30代の離職理由

(複数回答、20代・30代平均・男女平均)- 労働条件(賃金以外)がよくなかったから 30.3%

- 賃金が低かったから 27.8%

- 満足のいく仕事内容でなかったから 26.3%

- 会社の将来に不安を感じたから 25.1%

- 人間関係がうまくいかなかったから 17.1%

- 他によい仕事があったから 15.9%

- いろいろな会社で経験を積みたいから 15.5%

- その他 15.4%

- 能力・実績が正当に評価されないから 13.4%

- 雇用が不安定だったため 12.1%

- 結婚・出産・育児のため 7.5%

- 家族の転職・転居のため 4.0%

- 病気・怪我のため 3.6%

- 介護・看護のため 0.8%

離職理由を見てみると、「賃金」よりも、「労働条件」を理由に離職する人がやや上回っていました。

ステップアップを求めた転職と思われる「他によい仕事があったから(5位)」と、「いろいろな会社で経験を積みたいから(6位)」という回答を合計すると31.4%になり、1位の「労働条件」の割合を超えます。

参考サイト:厚生労働省「平成27年転職者実態調査 個人調査 2.離職理由 表16」

転職後の満足度は?

「今の職場で今後も働きたい」が 55.9%、「わからない」が24.9%、「機会があれば転職したい」が 17.7%となっていました(全年代・男女平均)。20代・30代に注目しても、ほぼ同じ割合でした。

参考サイト:厚生労働省「平成27年転職者実態調査 個人調査 4.今後の希望等について 表23」

転職活動って、どんなことをしたらいいの?

「平成27年転職者実態調査 個人調査 3.転職について」を参考に見ていきましょう。(複数回答、男女平均)

転職活動の方法は?

転職活動の方法別転職者割合

(20代・30代のみの平均・男女平均)- 公共職業安定所(ハローワーク)等の公的機関 43.3%

- 縁故(知人、友人等) 25.8%

- 求人情報専門誌・新聞・チラシ等 24.8%

- 民間の職業紹介機関 21.1%

- 企業のホームページ 17.6%

- 企業訪問 1.7%

- 出向・前の会社の斡旋 3.9%

- その他 10.4%

- 不明 1.1%

参考サイト:厚生労働省「平成27年転職者実態調査 個人調査 3.転職について 表17」

20代・30代のみ平均してみると、「公共職業安定所(ハローワーク)等の公的機関」がダントツに多かったです。

失業保険などの手続きのついでに転職先を探したという人もいるかもしれませんが、ハローワークもインターネットサービスを行っており、14万件以上(2018年11月末時点、全職種、派遣・請負含む)も掲載しています。会員登録することなく検索できますが、民間のサービスに比べるとちょっとコツが必要です。

「民間の職業紹介機関」は4位ですが、他の年代と比べると割合が高く、利用する人が増えてきていることがわかります。

今の仕事が自分に合っているのかの適性診断、新着求人情報のメール配信などのサービスもあります。今後は「民間の職業紹介機関」の割合が増えていくかもしれません。

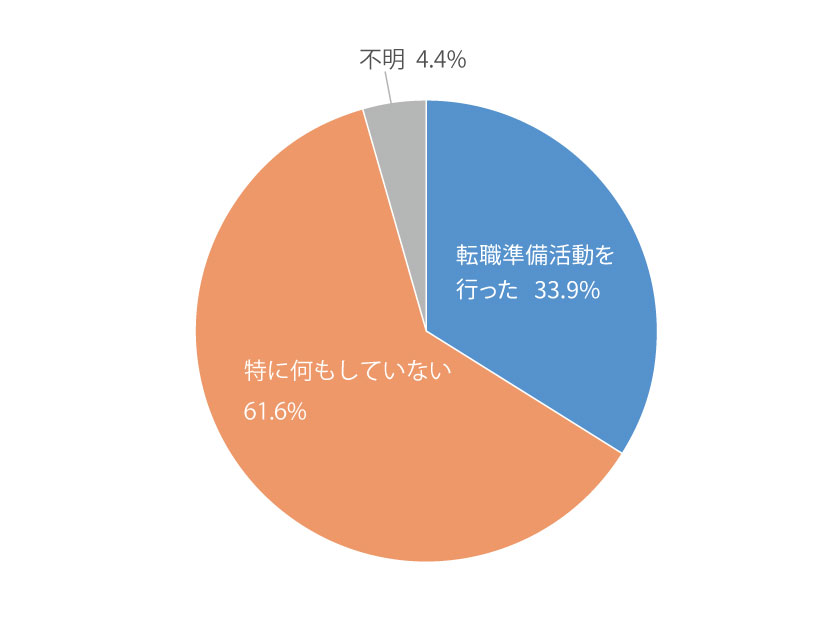

どんな転職準備をしているの?

転職活動の方法別転職者割合

(20代・30代のみの平均・男女平均)

- 産業・職業に関する情報等の収集をした 37.1%

- 就職ガイダンスや適性・適職診断等を受けた 19.7%

- キャリアコンサルティングを受けた 15.7%

- 職業能力を向上させるため公共の施設を利用した 12.7%

- 今の会社で役立つ資格・免許を取得した 12.4%

- 資格、知識等を取得するため学校等に通った 11.5%

- 資格、知識等を取得するため通信教育等で勉強した 8.3%

- その他 20.5%

参考サイト:厚生労働省「平成27年転職者実態調査 個人調査 2.離職理由 表18」

実は、「特に何もしていない」という人が、約6割を占めていました。全職種での調査のため、同じ職種間での転職の場合、特に何もしない人が多いのかもしれません。

一方、「転職準備をした」と回答した転職者の約4割は、「情報等の収集をした」と回答しています。

労働条件や給与(後述)などの相場を調べておくことや、転職先候補の評判を知ることはとても重要

満足感の高い転職にするためにも、ぜひ転職準備をしておきましょう。

「資格、知識」に注目すると、学校に通った・通信教育等・会社で取得など回答が分散してしまい、それぞれの割合が低くなっていますが、合計すると約3割を越え、「情報等の収集」に次いで多くなります。

キャリアアップ転職に向け、忙しい仕事の合間に、着々と準備している人もいることがわかります。

わたしの年齢でも大丈夫?

「○歳 転職年齢限界説」という話もありますが、「絶対にできない」という訳ではありません。職種にもよりますし、年代によって、転職先の企業が求める条件が少しずつ違ってきますので、年代別に見ていきましょう。

20代での転職

少子高齢化にともない、20代のフレッシュなパワーを必要とする会社はたくさんあります。思い切って、今の職種とは全く違う職種への転職も可能な年齢です。

ただし、「すでに社会経験がある」という目で見られますので、あいさつ・髪型・服装などの基本的なビジネスマナーはきちんと身につけておきましょう。ビジネススクールや通信教育等で資格を取得しておくと、転職を有利にすすめることができます。

また、メンバーとして参加したプロジェクトがあるのであれば、自分が果たした役割やその成果を一覧にしておくと、30代・40代になっても役に立ちます。

30代での転職

30代の転職者には、何よりも「即戦力」が求められます。

プロジェクトリーダーとしての活躍を期待される年代なので、専門知識だけでなく、上司や部下とのコミニュケーション能力や問題解決力も求められます。たくさんの社会経験を積んでいるので、転職に有利な年代であるといえます。

「忙しくてなかなか時間がとれない」という方も多いですが、実際に転職した人は「短期決戦」で転職しています(後述)。

「とにかく時間がない」、「自分のキャリアやスキルがどの程度かわからない」という人は、転職エージェントを上手に使うことをおすすめします。

40代での転職

40代の転職者には、30代の転職者に求められる「即戦力」だけでなく、プロジェクトマネージャーや管理職としての「マネジメント力」も求められます。専門分野の知識や、幅広い人脈があると、なお転職に有利といえます。

現段階では、20代・30代に比べると、全く違う新分野への転職は敬遠されがちで、求人数も少ない傾向にあります。ですが、少子高齢化にともない優秀な即戦力を求める会社は多く、徐々に裾野は広がっていくと予想されているので、まだまだチャンスはあります。

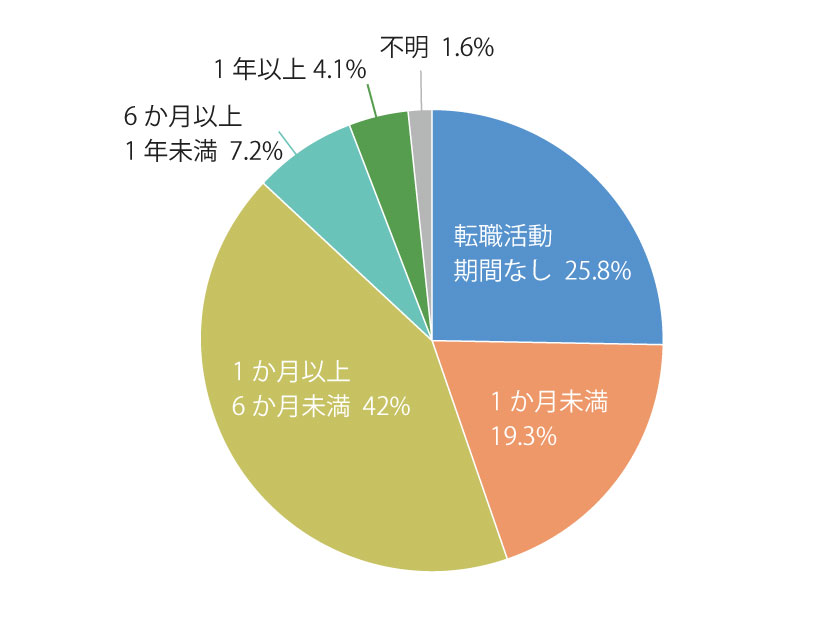

転職には、どのくらいの時間が必要?

転職した人は、どのくらい転職に時間をかけているのでしょうか?

職種にもよりますが、技術進化の速いIT系の場合、1年のブランクが大きく響いてきます。プロジェクト進行中の場合も退職のタイミングはなかなか難しいものです。スムーズな退職のためには、ちょうど仕事の区切りがつく頃に転職できるように、先を見越して行う必要があります。

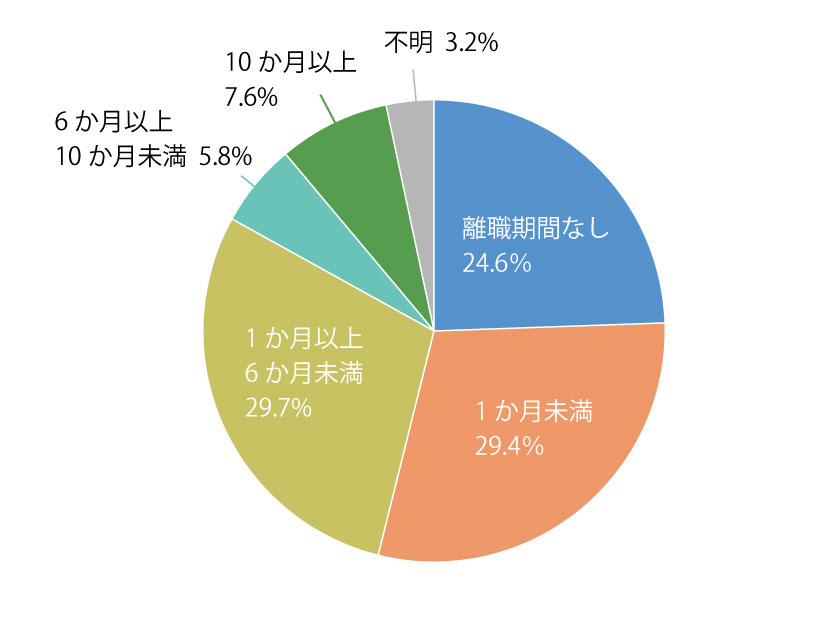

転職者実態調査では、「転職活動期間なし」、「離職期間なし」という転職者が多かったです。次いで多いのが、転職活動期間・離職期間が「1ヶ月未満」であることを考えると、転職を非常に「短期決戦」で行っている人が多いことがわかります。

失業保険をもらえる期間は、最短で90日であることを考えると、当然ともいえます。

転職活動開始 ~ 離職(全世代・男女平均)

参考サイト:厚生労働省「平成27年転職者実態調査 個人調査 3.転職について 表19」

離職 ~ 転職先へ就職(全世代・男女平均)

参考サイト:厚生労働省「平成27年転職者実態調査 個人調査 3.転職について 表20」

転職と収入について

転職後の収入について

転職理由に「給与等収入が少なかった」という転職者も多いのですが、本当に「給与アップ」する人はどのくらいいるのでしょうか?

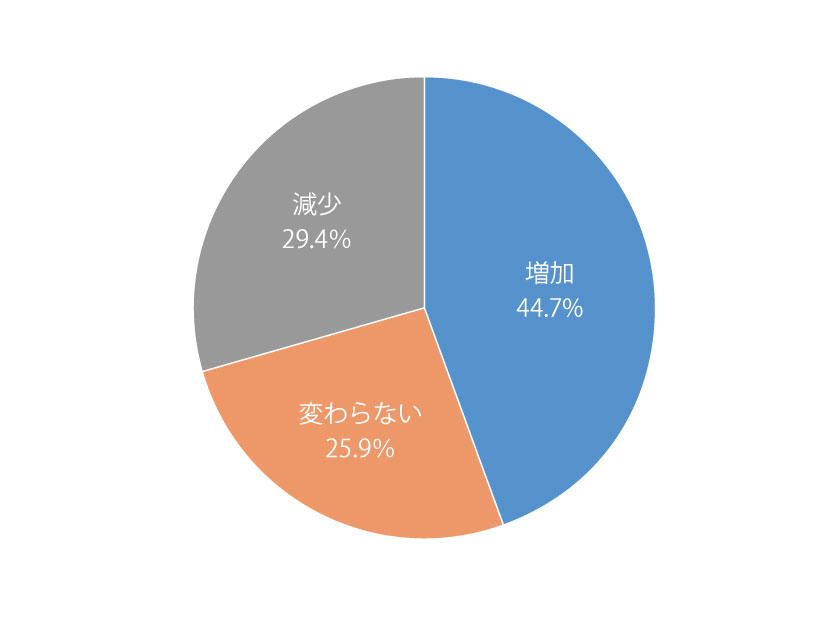

転入職者の賃金変動状況(20代・30代の平均・男女平均)

参考サイト:厚生労働省「平成29年雇用動向調査 4.転職入職者の状況 表6」

前職の賃金と比べ、「増加した」+「変わらない」が約7割、「減少した」転職者は約3割という結果でした。「増加した」と回答した転職者のうち、約7割は「賃金が1割以上増加した」と回答しています。

前年の雇用動向調査や転職者実態調査でも、ほぼ同様の割合の結果なので、おおよその傾向であるといえます。

転職1年目は様子見で、2年目以降に昇給する会社もありますから。

「給料・給与・賃金」は、なにが違うの?

求人情報を見てみると、ハローワークでは「賃金」、民間の転職サイトでは「給与・年収」と表示されています。「給料・給与・賃金」は、すべて労働の対価として労働者が貰うお金の名前ですが、少しずつ違います。

なにが違うのか

- 「給料」:「基本給」のこと。月給や時給などのこと

- 「給与」:「基本給」+「諸手当」支払う側から見た言葉

- 「賃金」:「基本給」+「諸手当」支払われる側から見た言葉

- 「手取り額」:社会保険料や税金などが差し引かれ、給与の約8割程度になることが多い

「諸手当」には、交通費、残業手当、家族手当、技能手当、管理職手当など色々あります。

「諸手当はないけれど、給料は高い」、「給料は低いけれど、諸手当のうち○円は必ずもらえる」、「残業代の上限は○円」など、転職を募集する企業も工夫して求人を出しています。手取り額は?残業代が出なくなったときの給与額は?などいくつかのパターンで検討しておきましょう。

最近は、プロ野球選手のように「年俸制」で給与を支払う会社もあります。

「年俸制」の場合、賞与(夏・冬のボーナス)も含まれていることが多く、各種手当を含む/含まないは、会社によって異なるので注意が必要

みんなの転職事情についてまとめ

みんなの転職事情をのぞいてみると、意外と「短期決戦」で転職している人が多く、半数以上の転職者が「今の職場で今後も働きたい」と回答していました。

転職の条件を明確にすることが重要

労働条件、収入、会社の将来性、人間関係、スキルアップ、家族など、転職の条件とその組み合わせは無数にあります。

「これは絶対に譲れない」という条件を明確にして転職を行うと、転職後の満足度が高くなる

どうしても条件にあう転職先が見つからない場合、条件はそのままでも、Uターン・Jターン・Iターン転職など、引っ越しして拠点を変えるだけで、転職先が見つかることもあります。都心から郊外へ引っ越すだけでも、物価や家賃(実家ならばゼロ?)が下がるので、生活に余裕が出ることも考えられます。

迷った時は、一人では悩まず、転職エージェントに相談してみましょう。

スキルアップ/資格取得しておくこと

資格試験代は高価ですし、勉強も面倒です。ですが、「いざ転職!」となったときに、自分のスキルとそのレベルを一目で理解してもらえるのが「資格」です。

面接でしっかりとアピールできればよいのですが、書類選考で落とされてしまうと、それもできません。

最近は、スクールだけでなく、オンライン通信教育という手段もあります。

専門性をアピールし、有利に転職を進めるためにも、資格取得がおすすめ

転職回数やブランク期間も重要

海外では当たり前の転職も、日本では十分に浸透しているとは言えません。転職する時の年齢や、職種にもよりますが、転職回数が3回位になると、「飽きると転職してしまうのか?」、「コミュニケーションに問題があるのか?」など、よくない印象を与えてしまうことがあります。

技術進化の速いIT系などの職種の場合、1年のブランク期間が大きく響いてきます。

転職回数もブランク期間も、十分な理由があれば問題はありません。

「なぜ転職を重ねることになったのか?」「ブランク期間に何をしていたのか?」を、自己中心的な意見ではなく、転職のプラス要因となる理由をしっかり説明できるようにしておく

転職事情の統計や傾向は掴んでいただけたと思います。

実際、行動するのは「あなた」なので、参考にしつつ自身に合った転職活動を行うことが大切です。

参考サイト