この記事で解決できる悩み

- 早期退職するか迷っているけど、本当にしてもいいの?

- 早期退職をして、その後の人生で失敗したくない

- 「早期退職」と「希望退職」の違いは?

この記事は、早期退職しても、その後にどうなるか不安で踏み出せない方に向けて、主に次のような内容を解説します。

- 早期退職してからの生活スタイルの選択肢

- 早期退職のメリットとデメリット

- 早期退職してもいいかどうかの判断の仕方

早期退職した人のなかには、その後の人生で失敗する人もいます。

ですから、行動を起こすかどうか迷っている方は、ぜひチェックしてみてください。

では、順にみていきましょう。

早期退職制度とは?

まず、早期退職とは「早期退職優遇制度」ともいわれる、定年前に退職することを促す制度のことです。

社員にとっては、別のライフスタイルの選択肢が広がります。

また、この制度を利用すれば、好条件で退職できます。

一方、企業側の目的は、人員構成の最適化です。

常時、この制度を利用できますが、すべての企業が導入しているわけではありません。

早期退職と希望退職の違い

「早期退職」と混同しやすいのが「希望退職」です。

名前も似ていて間違えやすいのですが、異なる部分がいくつかあります。

順に解説します。

早期退職の特徴

まず、前者の「早期退職制度」ですが、基本的に募集期間はありません。

ですから常時、この制度を利用ができます。

次に年齢制限については、主に中高年を対象としていますが、企業ごとに異なります。

これは、法律で対象年齢が規定されていないためです。

また、退職金が好条件など、通常の定年退職よりも優遇されます。

希望退職の特徴

次に、「希望退職」については、会社側が期間を限定して社員の自発的な退職を募るしくみです。

こちらも早期退職と同様に、通常の通常の計算よりも退職金が多く積まれるといった、好条件が提示される場合が多いです。

会社側としては、人員の整理・削減を目的としています。

また、希望退職は必ずしも業績悪化を理由にしてはいません。

たとえ、業績が好調でも今後の市場縮小が見込まれたり、採算性の高い特定の事業分野に集中する場合に実施されることがあります。

たとえば、2018年度決算で過去最高益のキリンホールディングスが希望退職を募集しました。

45歳以上の管理職を対象とし、人数枠は設けない大規模なものです。

昨今は、これらの早期退職や希望退職をする人が増えています。

2019年「早期退職制度」の募集は前年の3倍増!

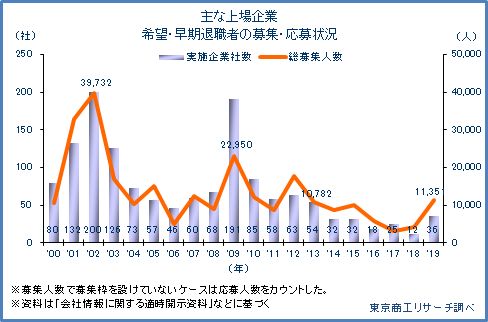

東京商工リサーチの調査によると、2019年に「早期・希望退職」実施した上場企業は延べ36社となりました。

これは前年の3倍増の数になります。

一方、対象人数においても1万1,351人に達しました。

社数、人数は2014年以降の年間実績を上回り、過去5年間で最多となっています。

人数は次のとおりです。

- 富士通:2850人

- ルネサスエレクトロニクス:約1500人

- 東芝:1410人

- ジャパンディスプレイ:1200人

上記からも想像できますが、業種別では、業績不振が目立つ電気機器が延べ12社でトップとなりました。

一方、中小企業はというと、求人難と退職で人手不足が深刻となっています。

早期退職して、その後の生活スタイル4つ

ここからは早期退職をした場合の、その後の生活について紹介します。

次の4つになります。

早期退職後の生活スタイル4つ

- 別の会社へ転職する

- フリーランスで働く

- 田舎暮らしをする

- 海外移住する

あなたが早期退職を検討しているなら、その後の生活が気になりませんか?

これらを参考に、あなたに合った生活スタイルを選ぶヒントにしてみてください。

では、順に見ていきましょう。

その後の生活1:別の会社へ転職する

ひとつ目は、別会社への転職です。

「結局、働き続けるのか…」と思ったかもしれません。

ただ、現在の会社で何十年も勤め上げたなら、一度、他の職場を経験するのも良いかと思います。

実際、元の職場で管理職をしていた人が、転職後に仕事へのモチベーションが高まり、充実した生活を送るケースもあります。

また、この転職のタイミングで、生活エリアを変えてみるといったこともできます。

もし、今の職場に物足りなさを感じているなら、ひとつの選択として検討してはいかがでしょうか。

先述のとおり、現在は中小企業の人手不足が深刻で、求人募集が多くあります。

たとえば、若い頃にあこがれたけれど諦めた業界へチャレンジするのも手ですよ。

50代におすすめの転職エージェントを紹介していますので、興味がある方は、こちらをチェックしてみてください。

-

50代におすすめの転職エージェント6選|厳しい現実でも転職するコツ

続きを見る

スカウト専用の転職エージェントであなたの人材価値を確認する

転職エージェントの中には、スカウトサービスを持つものがあります。

これは、あなたの経歴やスキルといったプロフィールを登録しておくことで、あなたに興味を持った企業の方から連絡が届くしくみです。

これまでの業界で培ったあなたの経験を必要とされるかもしれません。

もし、現時点で早期退職をそれほど真剣に考えていなくても、あなたの人材価値を確認する目的で、サービスに登録しておくのもいいかもしれません。

スカウト専用の転職サービスは、次のようなところがあります。

スカウト専用のおすすめ転職サービス

その後の生活2:フリーランスで働く

2つ目は、フリーランスで働くことです。

こちらは、別会社への転職に比べて、もう少し仕事をセーブしたい方におすすめの生活スタイルです。

たとえば、早期退職して退職金をもらっても、その後の生活資金が心もとない、と感じるかもしれません。

そんなときに、少しでも生活費の足しにしつつ、のんびり自分のペースで働くことができます。

案件内容は、コンサル業やプログラミング開発、翻訳やライター業など、さまざまです。

どのような案件があるのか、チェックしてみてください。

有名なのは、次の2サービスです。

おすすめクラウドソーシングサービス

その後の生活3:田舎暮らしをする

ここからは早期リタイアの選択です。まずは、田舎暮らしです。

テレビや雑誌のメディアで、退職後の生活として紹介されますよね。

古民家を買って、自分でリノベーション。畑しごとで自給自足の生活にあこがれる人もいるのではないでしょうか。

ただ、「田舎暮らしは、そんなに甘くない」とよく言われることがあります。

ですが、以前よりはリスクは減っています。

たとえば、日用品の購入は通販を利用できますし、今はネット環境さえ整っていれば、先ほど紹介したフリーランスとして働くことも可能です。

退職後の生活として、田舎暮らしを選択肢に入れるのも悪くないのではないでしょうか。

ちなみに、認定NPO法人ふるさと回帰支援センターのニュースリリース「≫ 2018年の移住相談の傾向、ならびに移住希望地域ランキング公開」によると、トップ10は次のとおりです。

| 順位 | 県名 | 順位 | 県名 |

| 1位 | 長野県 | 6位 | 広島県 |

| 2位 | 静岡県 | 7位 | 福岡県 |

| 3位 | 北海道 | 8位 | 富山県 |

| 4位 | 山梨県 | 9位 | 宮崎県 |

| 5位 | 新潟県 | 10位 | 福島県 |

その後の生活4:海外移住する

最後は、海外移住生活です。先ほどの田舎暮らしと同様、あこがれる人も多いかと思います。

こちらも以前ほどのリスクは少ないです。

たとえば、いきなり永住を考えるのではなく、数百万を使って数年間お試しで暮らしてみることもできます。

また、日本での生活よりも生活費を抑えられるので、老後資金を節約できるのもメリットです。

人気の移住先では、日本人によるコミュニティもありますし、海外移住の支援組織もたくさんあります。

海外移住に興味がある方は、まずは詳しく調べてみてはいかがでしょうか。

なお、一般財団法人 ロングステイ財団の「≫「ロングステイ希望国・地域2018」トップ10を発表」によると、1位は13年連続でマレーシアで、トップ10のうちの半分はアジア地域が占めます。

| 順位 | 県名 | 順位 | 県名 |

| 1位 | マレーシア | 6位 | 台湾 |

| 2位 | タイ | 7位 | カナダ |

| 3位 | ハワイ | 8位 | インドネシア |

| 4位 | フィリピン | 9位 | シンガポール |

| 5位 | オーストラリア | 10位 | アメリカ本土 |

移住先としては、やはりアジア圏が人気です。

早期退職をすべきかどうかの判断材料3つ

では、ここからは早期退職をするかどうかの判断基準3つについて紹介します。

早期退職をするべきかの判断材料3つ

- 退職ケースと在職ケースの収入の比較

- 勤め先の会社や業界の展望

- つぎの生活スタイルの情報

判断材料1:退職ケースと在職ケースの収入の比較

ひとつ目は、早期退職した場合と、今の職場に残った場合で、その後の収入を比較します。

早期退職をすると、その多くは退職金が割り増しされる優遇があります。

この退職金と失業保険、そして転職先やフリーランスで得る収入を計算します。

正確な数字を出すのは難しいですが、まずは仮説を立てて算出してみましょう。

次に、このまま65歳まで今の会社に勤めた場合の収入を算出します。

この2つの金額を比べると、おそらく収入がダウンするかと思われます。

たとえ収入が減っても退職金の割り増し分でカバーできるなら、早期退職もありです。

ただし、早期退職制度を導入するのは、多くの場合は大手企業に限られます。

中小企業でこの制度がなければ、早期退職後の生活は苦しいものになるかもしれません。

ですから、金銭的な見通しを立てたうえで、早期退職するかどうかを慎重に判断しましょう。

早期退職優遇退職者1人あたりの平均退職給付額

※規模計、勤続35年以上、平均25年就労条件総合調査

- 大卒:2,703万円(51.3か月分)

- 高卒(非現業職):2,238万円(55.6か月)

出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.174 労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」(平成27年)

判断材料2:勤め先の会社や業界の展望

2つ目は、今の会社の業績や業界の市場規模の将来の見通しを確認することです。

なぜなら、その分析や調査の結果、もしかすると会社にこのまま残る方がリスクが高いかもしれないからです。

たとえば、早期退職制度の導入や希望退職を募集する会社は、経営不振に陥っている可能性があります。

このまま残っても、今の給与が変わらず保証されるとは限りません。最悪の場合、突然、会社が倒産するリスクもあります。

たとえ会社が残っても、事業の縮小やAI導入などで、あなたの業務が奪われることも考えられます。

ですから、いまは早期退職をしなくても、急な失業で慌てなくて済むように、まずは会社や業界の状況を知っておきましょう。

判断材料3:つぎの生活スタイルの情報

最後は、早期退職後の生活スタイルに関する情報を集めることです。

集めた情報をもとに、いまよりも充実した生活を送れるかどうか判断しましょう。

先述のとおり、早期退職した人の多くは、その後の収入が減ります。

金銭的なリスクを取りながら、さらに気持ちの面でも今よりつらくなっていては、早期退職する意味がありません。

豊かな次の人生を送るために、情報を集めたうえで入念に計画を立てましょう。

幸いにも今の時代は、すでに早期退職している人から簡単にアドバイスをもらうことができます。

また、新しい生活の始め方や、失敗談といった情報を入手することも容易です。

これらの情報に振り回されては意味がありませんが、自分なりに集めた情報を整理したうえで、早期退職するかの判断材料にしましょう。

- 退職ケースと在職ケースの収入の比較

- 勤め先の会社や業界の展望

- つぎの生活スタイルの情報

となります。これら3つの判断材料は、すべて将来の見通しを立てるためのものです。

早期退職してから、行き当たりばったりの生活を送らないよう、事前に情報を集めたうえで、判断しましょう。

早期退職に関するQ&A

ここからは、早期退職に関する疑問について、いくつか紹介します。

早期退職に関するQ&A2つ

- Q1.退職の流れは?

- Q2.早期退職を家族に反対されたら?

Q1.退職の流れは?

退職の流れについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

-

【退職の流れを知ろう!】円満に仕事を辞めるためにやるべきこと

続きを見る

また、退職後の健康保険や年金の手続きなど、いろいろと大変です。

退職後の手続きについては、こちらの記事で解説しています。

-

【効率重視!】会社を退職したときの手続きとポイント!

続きを見る

Q2.早期退職を家族に反対されたら?

家族がいる場合、じつは早期退職のもっとも大きな障壁は、家族の説得かもしれません。

先ほど紹介した早期退職するかどうかの判断材料は、同時に家族への説得材料ともいえます。

もし、このまま会社に残るリスクや新しい生活の魅力がうまく伝わらなければ、納得させるのは難しいでしょう。

また、早期退職した人の中には、それがきっかけで家庭不和や単身生活、なかには離婚に至るケースもあります。

【早期退職のその後】まとめ

最後にまとめると、

【早期退職のその後】まとめ

早期退職して、その後の生活スタイル4つ

- 別の会社へ転職する

- フリーランスで働く

- 田舎暮らしをする

- 海外移住する

早期退職を決断する前に、充分に情報を集めて、見通しを立てておくこと

早期退職するかを判断するために、この記事の情報が参考になれば幸いです。

どうかあなたの新しい生活が充実したものになりますように。