この記事で解決できる悩み

- 転職したいので転職活動の流れを知りたいな

- 転職活動ってどんな準備をすればいいの?

- 自分に合った企業へどうしたら転職できるの?

いざ転職活動を進めようとしても、転職経験がなかったり、ひさしぶりの転職だとどのように準備を進めればいいかわからなくなりますよね。

この記事では、そんな転職活動の準備に迷わなくていいように、6つにわけて転職活動の流れについて解説しています。

流れを理解して行動すれば、スムーズに転職活動の準備ができますよ。

それではさっそく、『転職活動の準備の流れ6つ』を見ていきましょう。

転職活動の準備の流れ6つ

エンジニアの転職活動の準備の流れを6つに分けて紹介します。

転職は内定が出るまで2、3カ月ほどかかるので、あらかじめスケジュールを組んで動くのがおすすめですよ。

それではひとつずつチェックしていきましょう。

転職活動の準備の流れ6つ

- 転職の目的を整理

- キャリア・スキルの棚卸し

- 転職手段を考えて行動にうつす

- 業界・希望企業の情報収集をする

- 提出書類や面接の準備

- 実際に企業に応募し面接を受ける

流れ1:転職の目的を整理

まずはじめに、なぜ転職したいのか、する必要があるのかを自己分析して整理します。

自己分析すると、何を準備すべきなのか見えてくるからです。

思いつく転職の理由や目的をすべて紙に書き出していきましょう。

流れ2:キャリア・スキルの棚卸し

次にキャリアやスキルの棚卸しをします。

今の自分は何ができるのか、どのような経験をしてきたのか正確に把握しましょう。

どんな開発経験やプロジェクトに携わったことがあるのか、どのような言語やフレームワークについての知識があるのかを紙に書き出してまとめます。

あわせてこのタイミングで職務経歴書の作成やポートフォリオも整理しておくと、後々スムーズに進みますよ。

職務経歴書を作成する

自己分析をもとに、職務経歴書を作成します。

職務経歴書は常に更新されていくものなので、一度作成したら使いまわすのではなく、定期的にチェックして中身を更新してください。

職務経歴書は基本的には以下の内容を書きますが、記入する際は具体的にわかりやすくまとめましょう。

職務経歴書に書くべき項目

- 開発言語

- 参加したプロジェクト

- 担当工程

- 経験年数

基本的な書き方は以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

ポートフォリオの整理

エンジニアの転職活動では、ポートフォリオをいつでも提出できる状態にしておきましょう。

企業に自分の技術やスキルをアピールするために必要だからです。

自分が作ったアプリやサービスの説明、使用した言語やどのような機能を実装したか、などの情報を添えておきます。

コードを見せて欲しいと言われることもあるので確認できる状態にしておくのがベストですよ。

ちなみに、ポートフォリオの作成先は、自分でポートフォリオサイトを作ったり、GitHubやQiitaを活用する人もいたりとさまざまですので、自分に合ったものを選択しましょう。

流れ3: 転職手段を考えて行動にうつす

転職手段は大きく分けると以下の4つです。

自分にはどの手段が向いているのか検討してみましょう。

仕事が忙しく転職活動をする時間がない場合は、サポートを受けて効率よく転職活動が進められる転職エージェントの利用がおすすめですよ。

転職手段4つ

- 転職サイト

- 転職エージェント

- 直接応募

- リファラル採用・縁故(コネ)採用

どの手段を使おうか悩む場合は、以下の記事を参考にしてくださいね。

流れ4:業界・希望企業の情報収集をする

転職したい業界や希望の企業の情報収集も欠かせません。

業界のトレンドやよく用いられている技術、どういうエンジニアが向いているのか、業界シェアなどについて調べて知見をためておきましょう。

転職希望先の企業の情報収集は口コミサイトを利用すると調べられますよ。

エージェントやサイトに登録して情報収集する

転職エージェントに登録すると、自分の条件に合わせて企業の求人や、情報を集めてくれます。

転職エージェントは転職サポートのプロなので、業界の情報だけでなく、業界の裏話や旬な話、表に出しづらい企業の話なども教えてもらえますよ。

転職エージェントを選ぶときは、エンジニアや転職希望先の業界に詳しい担当者のいるエージェントがおすすめですよ。

「エンジニアの転職活動には転職エージェントがおすすめな理由」の見出しで転職エージェントがおすすめな理由について書いているのでぜひチェックしてくださいね。

流れ5:提出書類や面接の準備

情報収集をして応募したい企業が決まったら、提出書類の作成や面接の準備を行います。

ここで注意ですが、もし転職理由がネガティブな内容であっても、面接で伝える転職理由や志望動機はポジティブなものに変換しましょう。

面接で不満ばかりを述べてしまうと、改善能力がなく努力をしていないと思われたり、悪い印象を与える可能性があるからです。

流れ6:実際に企業に応募し面接を受ける

準備の最後は、実際に応募して面接までたどり着くことです。

書類審査の後には面接がありますが、かならずしも面接にたどり着けるとは限りません。

はじめから1社に絞らず、スケジュールを調整しながら複数の企業に応募して、内定を目指しましょう。

エンジニアの転職活動には転職エージェントがおすすめな理由

エンジニアは多忙なことが多く、働きながら転職活動をするためには、転職エージェントの利用がおすすめです。

転職エージェントが情報収集や求人案件探しなどを代行してくれるので、忙しくてもスムーズに転職活動ができるからです。

転職に関する悩み相談もできるので、はじめての転職でも安心して利用できます。

今後のキャリアについての相談も可能なので、キャリアアップを目指している人にもおすすめですよ。

エンジニアの転職活動におすすめの転職サービス3選

エンジニアの転職活動におすすめの転職サービスを3つ紹介します。

業界に特化しているものを中心に揃えたので、チェックしてみてくださいね。

エンジニアの転職活動におすすめの転職サービス3選

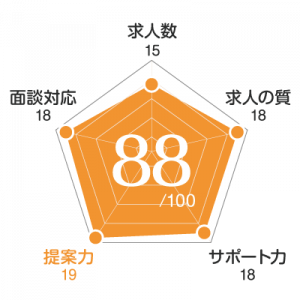

IT・Web業界専門で高い内定率を誇る:レバテックキャリア

コードが書ければ面接可能:paiza転職

おすすめポイント

- 実務経験がなくても実力があれば面接にすすめる

- 匿名でスキルチェックできる

- 学習ツールも充実している

paiza転職は、IT/Webエンジニア、プログラマのためのコーディング力重視の転職サービスです。

その分野や言語のコードをかければ書類選考なしで面接・カジュアル面談に進めるので、趣味でコードが書けるけど実務経験はないという人でも転職のチャンスを掴めます。

対応言語は Java、PHP、Ruby、Python2、Python3、Perl、C、C++、C#、JavaScript、Objective-C、Scala、Go、Swift、Kotlinで、実務に近いプログラムを書く問題になっています。

コーディング結果によるランク付けがされるので客観的に自分がどの程度のスキルがあるのかを実力を測ることができますよ。

年収500万円以上から:ビズリーチ

おすすめポイント

- 企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く

- 年収600万円以上のビジネスパーソンからの支持率No.1

- AIがあなたに合う求人をレコメンドしてくれる

ビズリーチ

は、自分のスキルに自信がある人におすすめのハイクラス向け転職サービスです。

登録するとスキルや経歴に合わせて優良企業や一流ヘッドハンタ-から直接スカウトが届くので、自分の市場価値を知ることができます!

企業やヘッドハンターとチャットで簡単にやり取りができるので、自分にあった良い待遇の求人に出会える可能性が高いです。

有料の「プレミアムステージ」会員になれば、さらに好条件の案件の紹介や求人に応募できるようになります。

【エンジニアの転職活動の準備】まとめ

【エンジニアの転職活動の準備】まとめ

- 転職活動は転職の目的を整理し自己分析することからはじまる

- 転職活動は自己分析をもとに情報を整理して行う

- 転職エージェントを使えば自分に合った企業を探してきてもらえる

いかがでしたか。

エンジニアの転職活動の準備段階では、上記の3つがポイントです。

何より大切なのが自己分析です。

自己分析をして、転職の目的や自分のスキルについて明確にすれば、自分の求める働き方ができる会社へ転職できますよ。

あなたが満足できる転職ができますように!